一

1975年岁末,夏志清在美国听到钱锺书“去世”的消息,于次年1月写了长文悼念《追念钱锺书先生——兼谈中国古典文学研究之新趋向》。三年后,钱锺书随中国社科院代表团访美,到了哥伦比亚大学,正好夏志清负责接待。此前夏志清已经在给钱的信里为“追念”文表示道歉,夏志清在《重会钱锺书纪实》一文中说,钱锺书对“追念”文兴趣极大,在夏志清的办公室当场一目十行读了。回国后写访美观感,钱锺书还专门写了一句“在文化革命期间,海外盛传我已身故,并发表悼唁文字”云云(《写在人生边上的边上》,三联书店,2001年1月版,148-149页)。

夏志清的“追念”长文1976年2月9日和10日分两天刊发在台湾的《中国时报》“人间”副刊。应该是很快就有人向他指出了消息不实,夏志清随即又给报纸写信纠正,张爱玲3月9日给夏志清的信说:“看到中国时报上你给编辑的信,很高兴钱锺书还在世。”(夏志清编注《张爱玲给我的信》,台湾联合文学,2013年3月版,238页)

而误传海外东坡消息的,正是香港的宋淇。夏志清“追念”文开头就说:“最近接到香港好友宋淇兄来信,告诉我钱锺书先生去世了。”还引了宋淇给他的信:

二年前有人自北大出来,说他尚健在,今年秋天有人出来说他已去世,后又从日本文化团体二次得到证实。(夏志清《人的文学》,辽宁教育出版社,2010年1月版,140页)

同时在日本,钱锺书的老朋友荒井健也得知这一“消息”,赶紧开始翻译《围城》以为纪念(钱锺书在1981年4月6日接受彦火采访时告诉彦火的)。夏志清在“追念”文中回忆,他与钱锺书相识,是1944年秋天(在“重会”一文中更正为1943年秋天),在宋淇家开的一个大“派对”上。

杨绛为《傅译传记五种》写的代序里说,钱锺书和她是在抗战末期、胜利前夕“在宋淇先生家初次会见傅雷和朱梅馥夫妇”。在《我们仨》里,杨绛还说:“李拔可、郑振铎、傅雷、宋梯芬、王辛迪几位,经常在家里宴请朋友相聚。”吴学昭《听杨绛谈往事》说得更具体,那时的宋淇很好客,杨绛每一部剧作上演,“他必请客庆祝。宋淇爱才,与锺书很要好,他家藏书丰富,许多书是他父亲宋春舫先生的,锺书也向他借书”。

宋淇比钱锺书小九岁,据夏志清“追念”文,钱锺书定居上海(应该指1941年夏天从湖南蓝田国立师院辞职回沪)后,宋淇就同他相识。“宋淇以鲍士威James Boswell自居,待钱如约翰生博士,钱是非常健谈的人,有这样一位中西学问都不错的青年不时向他讨教,当然非常欢迎。我那时听到有关钱种种惊人的学问,都是宋淇转述的。”

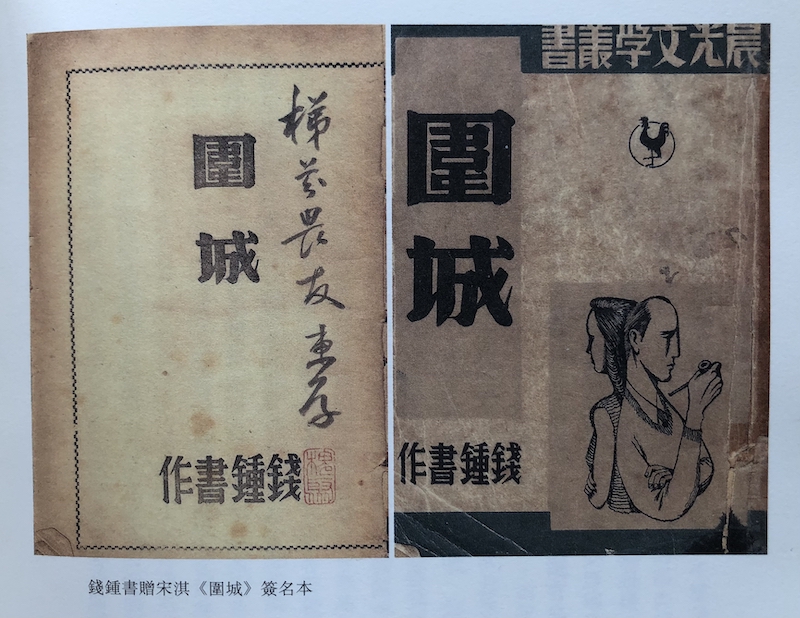

《槐聚诗存》中有两首送给宋淇的诗,一首写于1942年《赠宋悌芬淇君索观谈艺录稿》,宋以朗《宋淇传奇——从宋春舫到张爱玲》(香港Oxford,2014年初版》)第三章“钱锺书”引录了此诗,并转述了冯睎乾的笺释;另一首写于1943年《答悌芬》:“海内文章孰定评,观书月眼子能明。年来渐似欧阳九,不畏先生怯后生。”最后一句自注:“欧公语、不畏先生嗔、都怕后生笑、见寓简卷八。”已将宋淇视为后生可畏,并引为知己。宋以朗的书里有一张钱锺书当年题赠宋淇《围城》的书影,书名页上题的就是“悌芬畏友惠存”(120页)。

钱锺书赠宋淇《围城》签名本

宋淇1949年全家移居香港,不久便与内地的朋友断了联系。他与钱锺书直到1979年才恢复通信。宋以朗在《宋淇传奇》一书中引用了一些钱锺书给宋淇信里的内容,惊鸿一瞥,足以让人心旌摇荡。

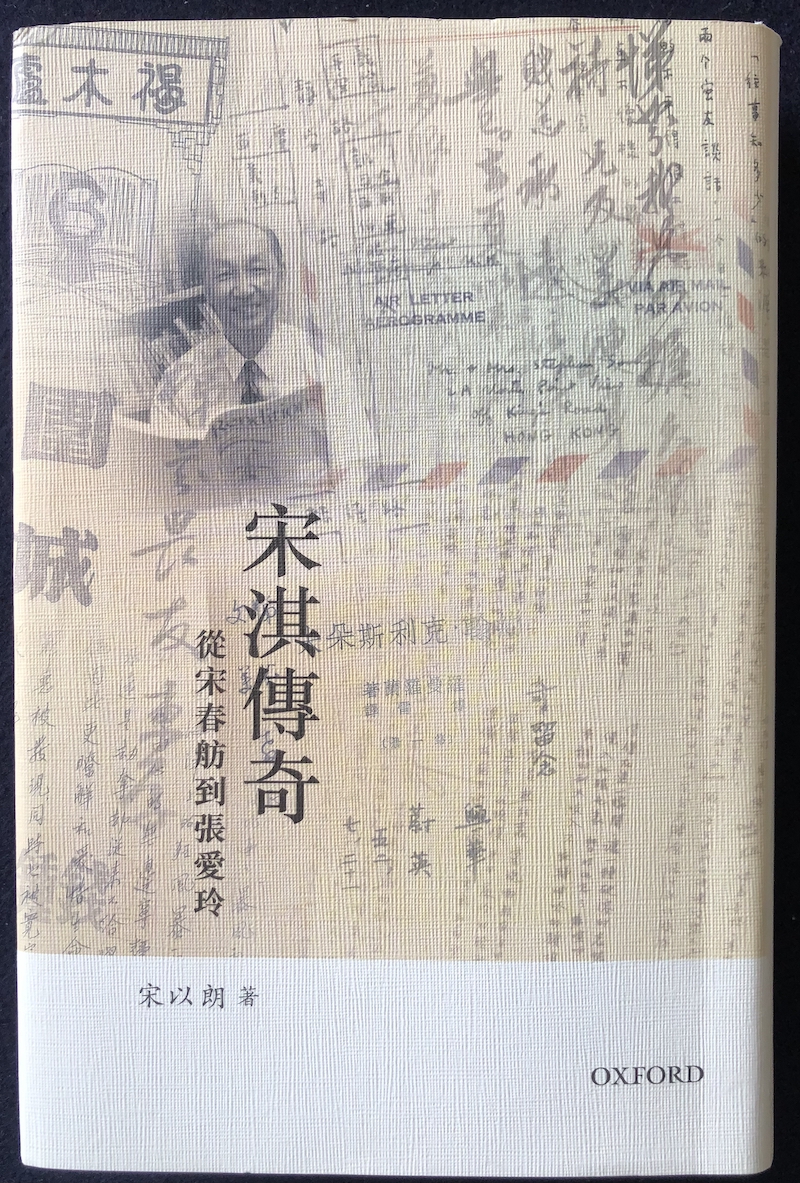

《宋淇传奇》

前几年听说宋以朗已将钱锺书给宋淇的信全部送还给杨绛,后又听说杨绛晚年“毁弃了绝大部分日记和书信,因为其中难免涉及自己和他人的隐私,不想被小人利用来拨弄是非”(周国平《回家》,载《杨绛:永远的女先生》,人民文学出版社,2016年12月版,13页),不禁为钱宋的这批通信担心。

《钱锺书杨绛亲友书札》

好在,《钱锺书杨绛亲友书札》出版(三联书店,2024年5月),不仅收录了宋淇二十八通书信,编者吴学昭还摘录了“钱先生部分复书与宋淇来信相配”。真要感谢杨先生的“不毁之恩”,也要感谢吴学昭先生的整理编辑,让我们有幸一窥两位目无余子的才子学人胜义纷披的通信,真应接不暇,大为过瘾。

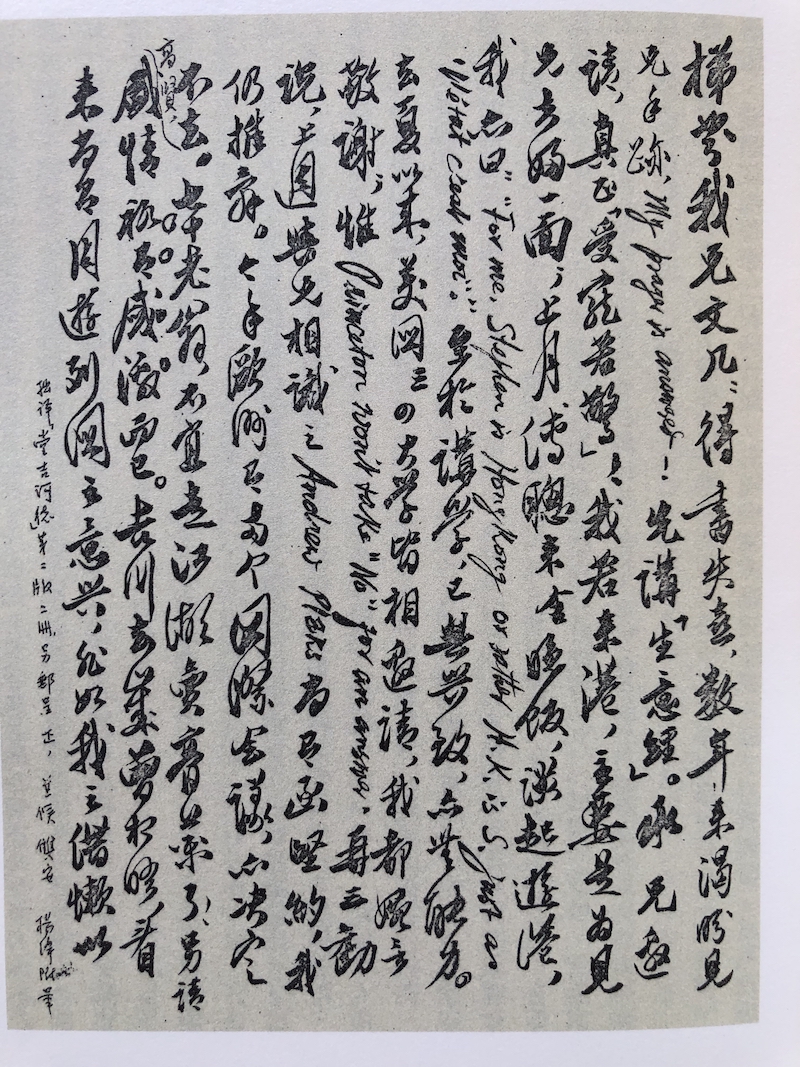

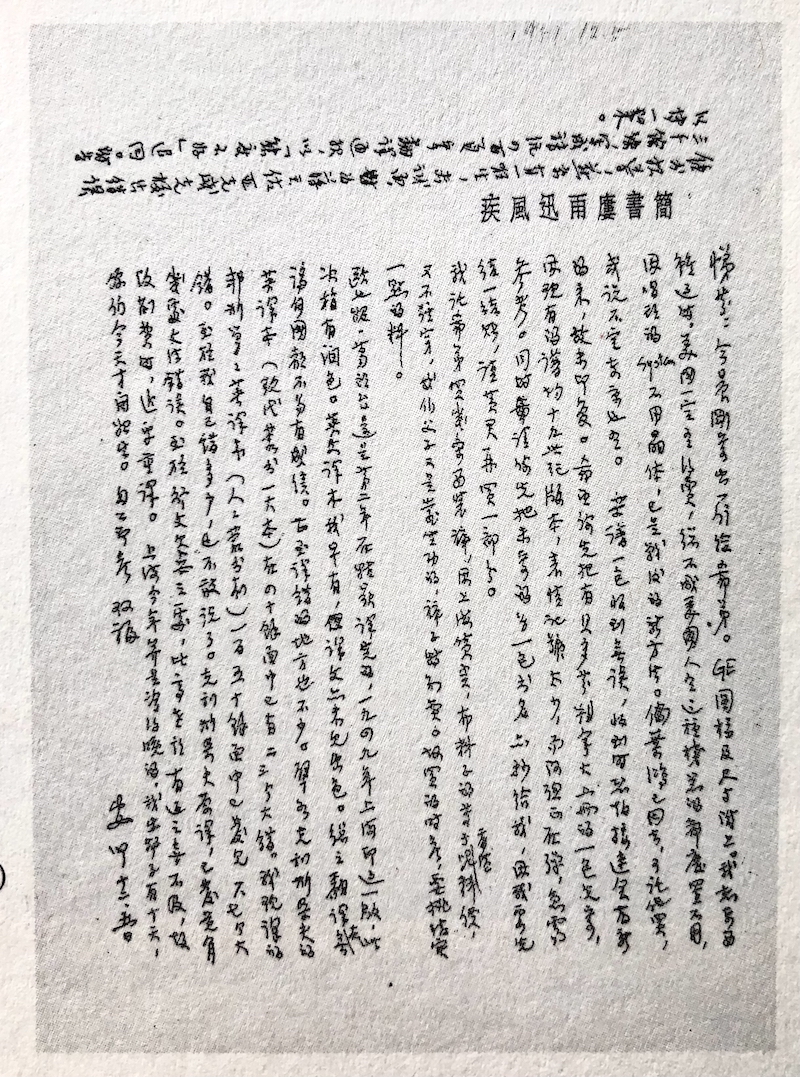

钱锺书致宋淇书信

二

宋淇给钱锺书的信,第一通写于1980年1月28日,据宋以朗介绍,1979年,宋淇“收到了钱先生从北京寄来的信。那封信用打字机打出,语言是典雅的英文”,第一句话是:“Many thanks for the windfall of two booklets”(意外地收到你两本小册子,非常感谢)(《宋淇传奇》,100页)。

宋淇给钱锺书的信始终称“锺书先生”或“锺书、杨绛先生大鉴”,落款一直是“晚悌芬顿首”。第一封信以“自沪滨一别,一晃眼已三十二年,对故交无时不在念中”开头,说了不少事情,还附了两篇文章:

这些年来,深觉受益于正规教育者少,而受益于你的熏陶者最多,做学问和写文章都时时不敢忘却你的训诲。现附上旧作两篇,以博两位一粲。“评朱著”是多年来自修音乐、艺术后细读的分析,已手下留情,不像从前用“厌观清”笔名写文骂佐临时那样不留余地,当时曾牵累你,不知还记得否?P.and P.一文是专攻Austen三年的结果,怒安兄曾嘱我译Austen,后来王科一抢先“出闸”,怒安仍劝我译Emma,我以正选有人译,“副车”食之无味,所以放弃了。平心而论,王译文笔还过得去,理应稍加鼓励,可是基本功夫没有做好,洵美又如此不济事,令人叹息。翻译一道经不起细校,放大镜之下无所遁形,请大国手杨绛看后不要暗笑才好。(《钱锺书杨绛亲友书札》,49页)

第一篇“评朱著”,应该就是《详批朱著“文艺心理学”》。而宋淇说曾用“厌观清”笔名骂过黄佐临,在宋淇已出版的著作,包括在他身后陈子善编的《林以亮佚文集》(香港皇冠,2001年5月初版),都不曾见到。我请上海图书馆的祝淳翔先生留意查找,不料他早就关注过那篇文章——《荒岛英雄谱》,刊发在1945年《六艺》杂志第一卷第三期,只是笔名应为“庞观清”。祝兄随即发来此文的扫描版。

庞观清的文章《荒岛英雄谱》

庞观清的文章主要是批评话剧演员石挥在1944年的《杂志》上连载的翻译《一个演员的手册》,话说得很不客气:“不懂英文的人很多,不必硬充内行。一个演员不懂英文,只要他好好的演戏,并不会影响他的地位。不懂英文而装懂,倒反而会令人齿冷。”文章的最后四分之一,顺带说到《万象》杂志上黄佐临文章《话剧导演的功能》,黄文引了亚里士多图的一句话,宋淇认为黄佐临理解错了,贻笑大方,详加分析后说:“不过好的是由此我们可以见到所谓剧坛前辈,话剧先进,出洋专门研究西洋戏剧的‘留学导演’的真面目,不,不如说是脸谱,这也是意外的收获。”

据祝淳翔《石挥的短板》一文(载2021年12月14日《新民晚报》“夜光杯”),庞观清的文章发表后,就有知情人在《光化日报》上写文章透露,作者原是“书香世家,故对戏剧理论很有造诣”,又说此文写成后,先投给《杂志》社,编辑怕得罪石挥,“留中不发”,等到石挥的连载结束后,才退还文章。《六艺》销路不广,圈内人注意不多云云。

读宋以朗的《宋淇传奇》,我们知道抗战时期在上海,宋淇热衷搞话剧,不仅支持过多台话剧的排演,包括杨绛的《弄真成假》,而且与黄佐临、石挥等多有来往,在宋以朗列的宋淇当年“志同道合的好友”中就有黄佐临,何以此时竟如此不客气地在背后捅黄佐临一刀,其中缘由不得而知。至于又如何牵累了钱锺书,只能有待相关资料的“出土”。不知钱锺书的回信是否谈及此事。

《详批朱著“文艺心理学”》,刊发在台湾《现代文学》复刊第二期(1977年10月10日),后收入《昨日今日》(台湾皇冠,1981年5月)。文章认为朱光潜1936年7月在开明书店初版、后又多次再版的《文艺心理学》,“错误百出,谬论连篇,给予读者以不正确的指导和混淆的知识,积年累月为害不浅”,宋淇说他之所以写这篇文章,“只是略尽‘清道夫’的责任而已”(皇冠版,204-205页)。

文中还有这样一些话评论朱著:“令人失望的是理论上既不能成立,实例中又错误百出,人名和专门名词前后不统一……书中从头至尾没有一条注解,有时还把他人的意见据为己有,涉剽窃之嫌”(213页);“朱光潜对音乐和美术的认识极浅,可以说在这方面仅一知半解,所发表的意见也往往失之空泛”(225页);“其结果如此之糟,主要是由于治学态度不够严谨,尤其在音乐和美术方面强以不知为知,遂致贻笑大方”(237页)。

此前在1973年宋淇写过一篇《论读诗之难》,在一条注释中谈到朱光潜的《文艺心理学》,已经有“令人诧异的是此书错误百出,居然没有人加以批判”的话(《林以亮诗话》,台湾洪范1976年8月版,162页),可见这篇“详批”是蓄谋已久了。

读了这篇文章,才理解宋淇后来给钱锺书的信里说及朱光潜,都是很不以为然的语气。1981年2月14日的信中提到香港中文大学有人写文章评《管锥编》,“然晚对他的书评毫无兴趣,因他一开始,即将先生与朱光潜相提并论,就此看不下去了”(《亲友书札》,78-79页)。1983年3月,八十六岁的朱光潜应邀赴香港中文大学讲学,出席“第五届钱宾四先生学术文化讲座”。据说朱光潜讲完维柯的《新科学》后,钱穆身着长衫,策杖上台,与他并肩而立。宋淇3月31日写信告诉钱锺书:“此次美学专家前来就钱穆讲座教授,第一次在大堂,听众仅三分之一,约二百人,共三四十分钟。第三次仅数十人(改为小课室),不足二十分钟,或为一大fiasco(惨败)。他的桐城国语粤人一字不懂,与钱的无锡国语不相上下。”(90-91页)四月二十八日的信再提此事:“元玮后人(引者按:似应为“元璋后人”,朱姓)此次前来,有人要求晚转载书评区,晚以不令学校难堪,遂体上天好生之德,加以婉拒。同道先生(彼现在已全盲)则与他二人自拉自唱,令人叹为观止……”宋淇还拟了一副对子嘲讽朱光潜和钱穆的老态,就有点谑而近虐了(92页)。

三

宋淇寄给钱锺书的另一篇文章,是关于P.and P.,即Pride and Prejudice,简·奥斯丁的《傲慢与偏见》。应该就是那篇“评《傲慢与偏见》的中译本”。

宋淇提到当年傅雷约他翻译奥斯丁,这事在傅雷给宋淇的信里可找到线索。《傅雷全集》第二十卷收录了傅雷致宋奇(即宋淇)的十二通信。虽然宋淇给傅雷的信已不存,但看傅雷信中所说,大致能推测事情始末。

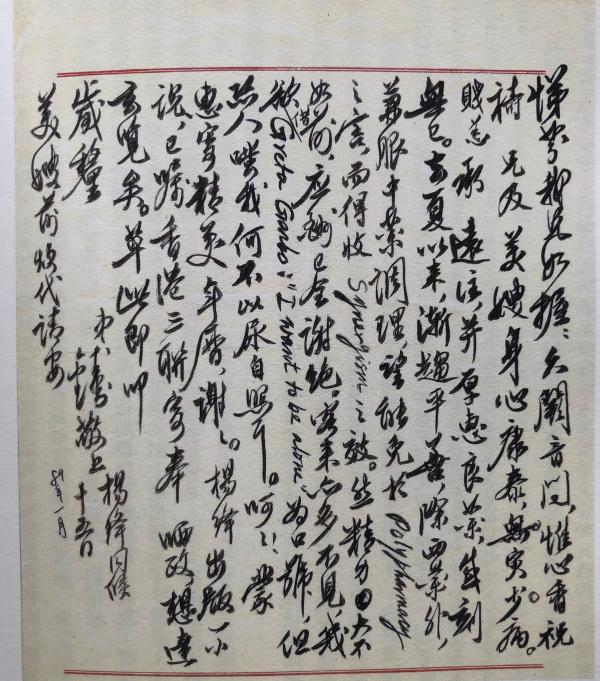

傅雷致宋淇的信件

1951年4月15日,傅雷在给宋淇的信里说:“恐怕Jane Austen的小说也不会有多少读者。我个人是认为Austen的作品太偏重家常琐屑,对国内读者也不一定有什么益处。以我们对art的眼光来说,也不一定如何了不起。”

这里要专门提一下,宋淇是个铁杆的奥斯丁迷。宋淇退休后、八十年代后期接管香港中大文学翻译中心的孔慧怡,当年拜访宋淇,第一次见面宋淇就告诉她:“我是如假包换的‘珍迷’。”并说他自十六七岁迷上奥斯丁小说,热情维持了半世纪以上。那天宋淇与孔慧怡讲了一个小时的奥斯丁,“兴高采烈得像一起回到中学年代”。后来孔慧怡又陪着她的先生卜立德去拜访宋淇,“宋淇和他寒暄不到两句,忍不住招供道:‘I’m a Janeite!’接着大谈北美洲Jane Austen Society的活动。他既然是Austen的超级粉丝,当然跟一般学人不一样,不说Austen什么什么,而是像说起老朋友那样称她为Jane。卜立德惊讶之余,几乎无辞以对”(孔慧怡《不带伤感的回忆》,香港Oxford,2017年初版,60、61页)。

而傅雷对奥斯丁却评价不高,无独有偶,宋淇的另一位知己、燕京时的同学吴兴华,也不喜欢奥斯丁,在给宋淇的信里说:“我对Jane Austen的意见是temperament的问题,我不是对你说过吗,我知道她伟大,就是她还没有伟大到使我不得不提起勇气来咬牙翻开她的书那种程度。好些作家(彼此大不相同的)都是这样,我就是看不下去,伟大的上至哥德,都使我烦,我也不知为甚么。”(吴兴华《风吹在水上:致宋淇书信集》,广西师大出版社,2017年1月版,24页)

傅雷同年6月12日给宋淇的信又问:“你的奥斯丁全集寄到没有?动手没有?”7月28日信里说,北京出版总署召开过一个翻译会议,杨绛是四个召集人之一,“我想写信给她,要她把奥斯丁作品归给你译,则将来出版时不致成问题。”一个多月后,傅雷告诉宋淇,钱锺书有信给他,说那个会议杨绛是代他出席的,据说定了五十种“数一数二之书,落入不三不四之手”。《傲慢与偏见》,既是杨刚所译,云为“尽信尽达尽雅,不问可知”。傅雷说这些都在他的意料之中,接着说道:“Emma根本未列入表内,故你的翻译与否,不成问题。愚见眼前只能不问将来,只问目前,不求其他,但求自己做些工作。”10月9日信里再次提到翻译《爱玛》的事:“煦良要我劝你在动手Emma之前,先弄几个短篇作试笔,不知你以为如何?”(《傅雷全集》,辽宁教育出版社,2002年12月版,20卷,154-160页)

根据傅雷的信可以推测,翻译奥斯丁多半是宋淇的主张,傅雷虽然不看好,但仍积极支持;《傲慢与偏见》的选题是被杨刚“抢先”,而非王科一,王科一的译本要到1955年才出版。杨刚早在读大学时只用了三个月时间就译出《傲慢与偏见》,署名杨缤,吴宓校订,商务印书馆1935年6月出版。似乎那次翻译会议后,杨刚的译本并没有修订再版。

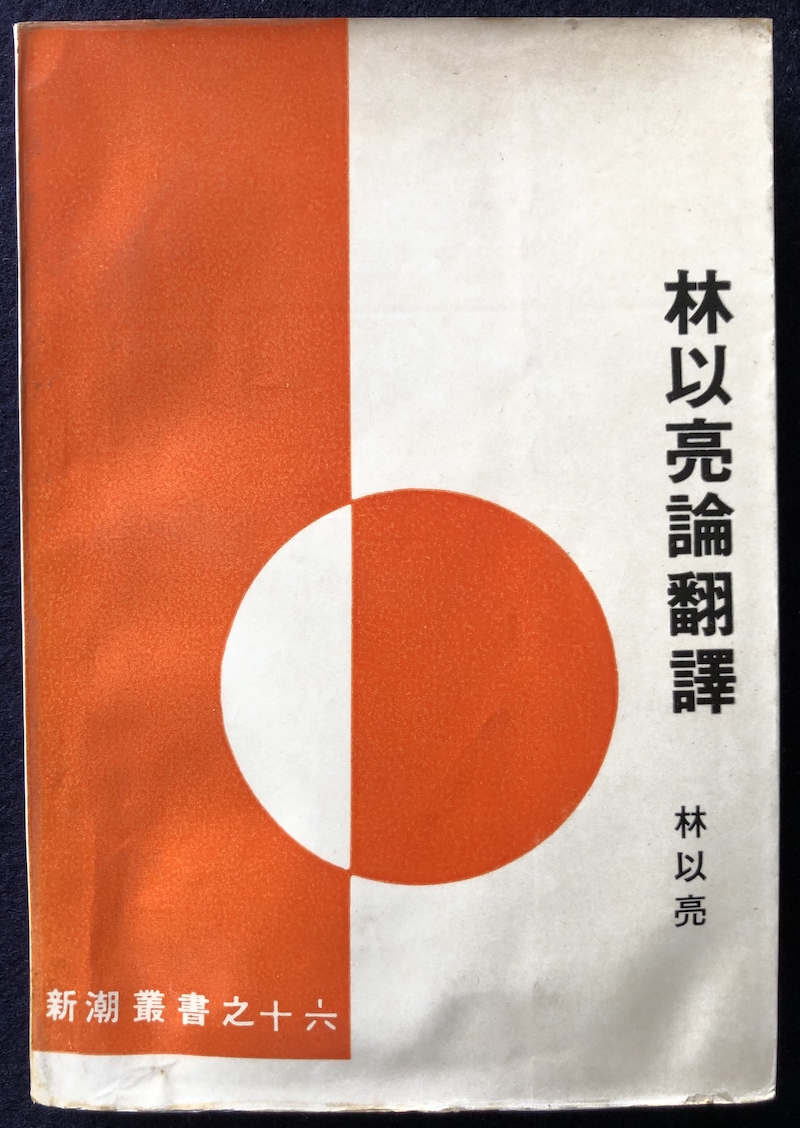

《林以亮论翻译》

宋淇“评《傲慢与偏见》的中译本”一文收录在《林以亮论翻译》中,台湾志文出版社,1974年3月初版。评了五种译本,杨刚、王科一译本外,还有东流、李素、陈万川与慧娜合译本,这三种都是香港出版的。这篇书评好几万字,详细评论了各家特色,举了很多例子,分析各家优劣,看得出,宋淇不仅熟悉《傲慢与偏见》的文本,对文字背后的语气、风格,以及当时的称呼、习俗等,都有很深的研究。正如在文章最后一段,宋淇招供的那样:“我本人自一九三六年暑假中开始读珍·奥斯登的《理智与感情》和《傲慢与偏见》开始,到现在也有三十馀年。我相信中国如果有‘珍迷’的话,我至少也可以算一个。”(89页)宋淇给钱锺书的信里专门说到王科一的译本,不妨看看文章里如何评说。“我们可以说在所有的中译本中,以这本花的时间最多,因此也最认真,同时文字也最通顺,想不到的是译文中仍存在着很多问题,与其他三本并无太巨大的分别。照理,这是最后一个译本,尤以经过邵洵美的详校后,理应后来居上,可是我们依然在译本中发现类似的错误,不免大失所望……”(48页)王科一的译本1955年2月由上海文艺联合出版社出版,书前有十八页的“译者前记”(宋淇认为此序“削足适履,发表了很多极可笑的理论”),其中有“所幸得到邵洵美先生的热情帮助,愿意替我审校此稿”的话,又说:“我要在这里竭诚感谢邵先生对这个译本所尽的一切宝贵精力。”所以宋淇在批评王科一译本的问题时也牵累了邵洵美,譬如原书有一处提到伦敦的一条街Grosvenor Street,王科一译为“格罗斯汶纳街”,宋淇说:“可是S是没有音的,‘斯’字不应译出。从前上海国泰戏院旁边就有一所格罗汶纳花园公寓。王科一可能不知道。邵洵美不应该不知道。”(66-67页)这大概就是宋淇信里埋怨的“洵美又如此不济事,令人叹息”。

四

宋以朗在《宋淇传奇》中说,钱锺书和宋淇的通信,从1979年到1989年,共一百三十八封,如果这是单指钱锺书的来信,那宋淇的回信也应该差不多有这个数字,而《亲友书札》所收宋淇的信只有二十八通(仅到1985年4月)。期待着两人来往书信的全部出版(同样期待的,还有钱锺书与徐燕谋、冒效鲁等几位莫逆之交的来往通信),据说吴学昭先生已有此计划,那该是一席怎样的盛宴啊!

还没有评论,来说两句吧...